「木を見て森を見る」とは

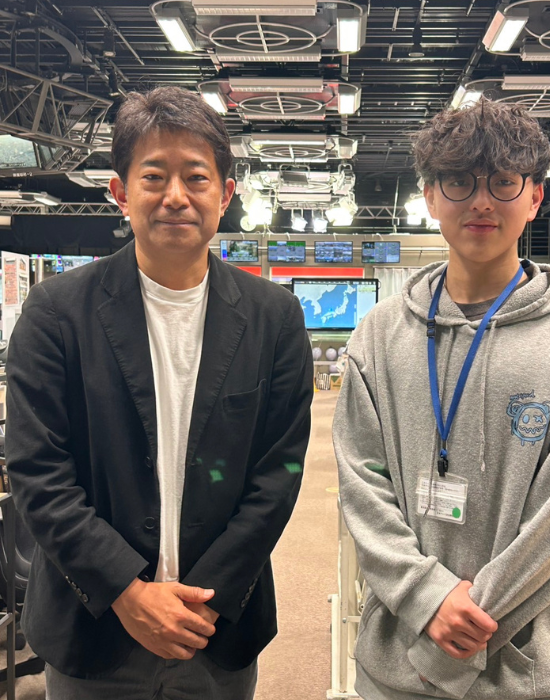

記者:林遼太朗 Ryotaro Hayashi (17歳)

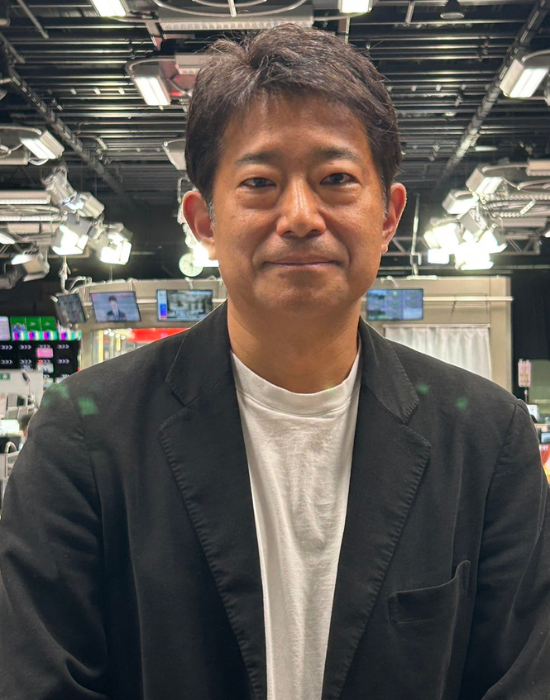

日本テレビ「news every.」解説員の小野高弘氏への取材を行った。昨年、私(記者)は「日本テレビ報道局〜特別インターン講座」に参加し、講師を務めていた小野高弘氏から国際情勢と向き合う姿勢を学んだ。今回の取材では、SNS時代におけるニュースの役割について、国際情勢について論じる時、中高生はどんな視点を意識したら良いのかについてお聞きした。

ニュースの現場とは

汐留にある日本テレビ本社に到着すると、小野氏の案内でオフィス内部へと入った。そこには、日々飛び込んでくるニュースが編集されていく、活気に満ちた報道フロアが広がっていた。「ここでは、視聴者が今何を求めているかをリアルタイムでわかるようになっています。私たちはそのデータをもとに、視聴者のニーズに応えるニュース制作を心がけているんです」と小野氏は語る。

では、どのように情報を収集し、視聴者に届けているのだろうか。1日に入ってくるニュースは全国や海外からおよそ300件。それを取捨選択し、番組内で扱うのはわずか30〜40件に絞られるという。

「例えば今日だったら、ドジャースの大谷翔平選手の開幕戦に注目が集まっている。世の中が知りたいことを、いかに的確に、タイムリーに伝えるか。それを考えながら選んでいます」

「放送後には、1分ごとに視聴者の関心度がグラフで可視化されます。どのニュースにどれだけ関心が集まったか、リアルタイムで分かります。もちろん、視聴率だけを追いかけるのではありませんが、視聴者の関心に応えることはメディアとして大切な使命だと思っています」(小野氏)

災害や戦争などの緊急事態が発生した場合には、すぐに対応する。いつも「いま、最も伝えるべきことは何か」を考えてニュースの現場は動いているのだ。

誰もがSNSをみる時代だからこその、テレビニュースの役割

SNSや TikTokなどのアルゴリズムによって自分の好みの情報ばかりが表示される「フィルターバブル」の危険性について、どう思うのかを聞いた。

トランプ大統領のように強い言葉を発する候補者の発言はSNSで急速に拡散しやすく、根拠がなくても既成事実のように扱われてしまう危険があると小野氏は警鐘を鳴らした。さらに、自分に都合の良い情報しか入らない「フィルターバブル」が生じると、社会はより閉鎖的な空間になってしまうと指摘した。

このような現象はワンフレーズポリティクス*と呼ばれ、閉鎖的な空間に対抗するため、テレビは常にどの情報を流すべきかリテラシーを高め、日々奮闘しているという。

*ワンフレーズポリティクス: 強い言葉や短いフレーズで有権者の心に訴えかける政治手法のことで、複雑な議論を避けてインパクト重視で使われるキャッチコピーのような表現のこと。

日テレ報道局は、その報道姿勢について「きっかけ報道」という言葉を用いている。ニュースが視聴者の何かのきっかけになることを意識して報道しているのだ。

「例えば、飲酒運転や交通事故などの報道も事実を伝えるだけで終わってはいけない。その事故がどうして起きたのか等、社会の問題点を明るみにし、改善に繋げていくという報道の役割があると思います」(小野氏)

戦争報道で大切にしていること

小野氏は戦争報道について、日本は「戦争は二度と起こしてはならない」という立場から、戦争の実態を正確に伝えることが重要だと強調した。

「昨今のウクライナ情勢やアメリカ大統領選をみても、SNSやネットで根拠のない情報が拡散されています。だからこそ、記者が現場で直接取材し、事実を積み重ねて多角的に伝える姿勢が大切です」(小野氏)

また記者が実際に足を動かして取材をする功績について「オンラインよりも実際に会って話すことで得られる情報の質や深さが違います」と言及する。例えば難民問題などを理解するには、教科書や専門書だけでなく、実際に当事者に会って話を聞くのが大事であり、小野氏は一次情報を収集することの大切さを説いた。

国際情勢に携わるようになったきっかけ

そもそも、小野氏はどうして国際報道に携わるようになったのだろうか。「私が通っていた東京外国語大学では、さまざまなバックグラウンドを持つ学生がそれぞれ共存していて、そこから多文化共生に興味を持ちました」と小野氏は振り返る。さらに、当時の目まぐるしく変容する国際情勢からも影響を受けたという。「当時はベルリンの壁崩壊やソ連解体など、様々な出来事を報道から知り、そこから世界の最前線で情報を伝える特派員に憧れ、メディア業界を志望しました」という。学生時代の経験が、小野氏の現在に繋がっているそうだ。

国際情勢への関心を高めるとは、どういうことか

ロシアのウクライナ侵攻やアメリカと各国の関税発動の応酬など、国際情勢に関する話題を私たちは毎日目にする。中高生であっても歴史の授業やディベートや模擬国連などの課外活動でこういったことへの関心を高めている人も多いだろう。小野氏は「世界で何が起きているのか、その関心を高めるには『木を見て森を見る』姿勢が大事です」と言う。身近な興味を掘り下げることで世界への理解が深まると私に教えてくれた。「国際関係のことを論じたり、文章を書いたりするなら、まず自分自身の視点を持ってほしい」と小野氏は語る。

「たとえば、以前見た高校生のレポートで印象に残っているものがあります。日本で台湾産パイナップルが売られるようになった理由について書かれていました。中国が台湾産パイナップルの輸入を停止し、台湾国内だけでは売り切れない状況になったところ、日本が大量に購入したという話を取り上げたものです。 スーパーで見かけるパイナップル、という身の回りのことから出発して、台湾と中国の関係、国際情勢にまで話を広げていた。見事に国際関係論を展開していて、印象に残りました」

「教科書に書いてあるようなことだけを並べた文章が多い中で、こうした自分の身の回りで気づいたこと、問題意識から出発するテーマはいいと思います。身近な興味から掘り下げて考えることで、良い論文や研究テーマにもつながる。まさに『木を見て森を見る』姿勢です」

取材後記: 今回の取材では、取材活動を行う私にとっても、実際にプロフェッショナルに動く報道局を取材させて頂き、必要な姿勢や意味を深く学べた。また「木を見て森を見る」という小野さんの言葉が強く印象に残っている。なぜ国際情勢や報道に関心を持ったのか、実際に足を運んで取材を行う原動力はどこから来ているのか。今度は私自身が自分の内面に向けて取材を行いたい。

自己紹介: 最近、毎日オンライン英会話のレッスンを受けています。様々なルーツの講師たちの個人的な話を聞いていることが一番楽しいです。世界には様々な国家や文化、民族が存在しますが、英語を使えばそれらの隔たりを超えて対話ができるのだと痛感しています。

-30-40分-768x768.png)