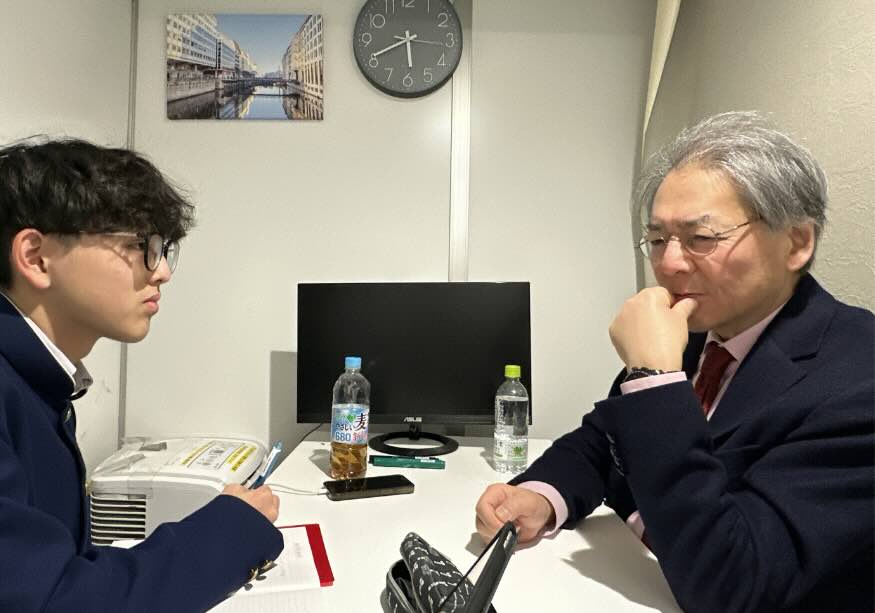

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の黒木英充教授に聞く

記者:林遼太朗 Ryotaro Hayashi (17歳)

2024年12月、シリアのアサド政権が崩壊し、25年1月にはイスラエルとハマスとの間で6週間の停戦合意が発表された。目まぐるしく情勢が動くなかで、私たちは歴史的背景や現状を詳しく知らずに、中東について「危ない」「戦争が多い」「テロが多い」といった印象を持つ。中東情勢や戦争報道の問題点を聞き、漠然とした印象を改め、現状を考察できるようにするという目的を持って、東京外国語大学の黒木英充教授に話を伺った。

黒木教授と中東地域の研究

黒木教授は、中東の地域研究や東アラブ近現代史を専門としている。そもそもなぜ中東に関心を抱いたのか。

「大学で中東を教える教授の授業が面白かったことが一番のきっかけです。また大学院生のとき一人でエジプトからギリシャへの旅をして現地の文化や歴史に強く興味を持ち、この分野を研究することを決めました」と黒木教授は笑顔で応える。「若いうちに海外に行き、現地の人と交流すると自分の人生の価値観が広がる」と話す。

複雑な中東情勢を押さえるポイント

現在の中東情勢を理解するには現状だけでなく、歴史的背景や構造も知る必要がある。黒木教授は、安易に宗教の違いが原因と捉えるべきでないと話す。宗教の違いが問題の直接的な原因ではなく、政治や国際関係が影響しているという。

「現地では互いに宗教の違いに配慮し、共存する文化が何千年もの歴史を積み重ねて構築されています。現在起きている諸問題は外国の政治と結びついた20世紀から現在までの約100年間が原因です」

宗教や人種、民族や言語の違いが原因ではない。問題の根幹に行き着くには、イスラエル建国までの欧米諸国の動向やイスラム過激派組織の成立の経緯などの歴史を辿る必要がある。

黒木教授は、トランプ大統領就任による中東情勢への影響について、次のように話す。

「トランプ新大統領は違法な移民の強制送還を主張しますが、違法な移民のなかにも企業で働き、家庭を持つ人がいます。必要とする人に向けて合法的な手続きを行うことが、移民によって繁栄してきたアメリカがすべき政策です」

「トランプ大統領がイスラエルとハマスの紛争でイスラエルによるジェノサイドをさらに後押しする恐れがあります。また、イランとの関係を巡って状況が悪化する可能性があります。さらに、シリアではアサド政権が崩壊し、今後の統治体制が不透明なまま、各勢力が混乱する事態が続いています」

「こうした中東の複雑な情勢を理解するためには、一面的な情報ではなく、長い歴史の中でどのように関係性が変化してきたのかを知ることが不可欠です。現在のニュースだけを見るのではなく、背景にある国際関係や政策の影響を考えながら、中東問題を捉えることが求められています」

マスメディアの役割

加えて黒木教授は、マスメディアの戦争報道を観る私たちに注意したいことがあるという。

「戦場の最前線からの情報は、現地のジャーナリストが命懸けで届けています。しかし戦争報道は戦争当事者が発表する情報に頼ることが多く、フェイクニュースが公然と流されます。さらに戦争で大衆は興奮し、マスメディア自体も知らず知らず報道に偏りが生じる恐れがあるので注意が必要です。たとえば、「自爆テロ」という言葉は、感情を煽る表現になりやすい。実際には、自らの命を犠牲にして行われる戦闘行為であり、単に「自爆攻撃」や「自爆攻撃事件」と表記することで、中立的な視点を保つことができる。こうした言葉の使い方ひとつが、戦争報道の印象を大きく変えてしまうため、メディア側も慎重に言葉を選択するべきです。ちなみに自爆テロという言葉は日本だけでしか使われない独特な表現です*」(黒木教授)

*参考:BBC defends policy not to call Hamas ‘terrorists’ after criticism

実際、9.11事件発生直後のアメリカメディアは国民の愛国心に押され、「イラクに大量破壊兵器がある」と政府からの誤った情報の検証を十分に行わなかった。結果的にイラク戦争が開戦し、イラク内政が混乱して過激派組織ISの台頭を許してしまった。

戦争報道と私たち

戦争報道には、ジャーナリスト自身の意図とは関係なくバイアスがかかることが多い。特に戦時中はメディアも興奮し、一方の側に肩入れしやすくなる。第二次世界大戦中の日本の新聞は「日本は勝っている」という印象の報道を続けたが、実際の戦況は悪化していた。現在の戦争報道でも、国家や企業の利益が絡むことで偏った情報が広まる可能性は高い。私たちは、報道される情報を無条件に信じるのではなく、「この情報は誰が、何の目的で発信しているのか?」と疑いながら受け取る必要がある。

若者へのメッセージ

メディアで働きたいと思っている若者に対して、黒木教授は「情報を鵜呑みにせず疑うことです。日本のメディアは欧米の報道を翻訳するだけのものが多く、現地の声が伝わりにくい。だからこそ、自分で現場に行くこと、もしくはできるだけ多様な情報源を探す努力をすることが大切です」と話す。

最後に、日本の若者へのメッセージをいただいた。

「『平和ボケ』という言葉がありますが、私はあまり好きではありません。むしろ、『平和を維持するための知恵』をどう持つかが大切です。戦争は、ある日突然起こるのではなく、歴史的背景や社会の変化の積み重ねの中で起きます。その流れを理解し、対策を考えることが、戦争を防ぐ第一歩です」

取材後記: 今回の取材では、最前線で中東とアフリカ情勢を研究している黒木教授から現在の課題や若者のへのメッセージをいただいた。非常に有意義な時間になったと実感する反面、自分自身の知識や思慮の浅さを痛感した。ジャーナリズムの本質である「検証」をもとに論理的思考力を高めたい。

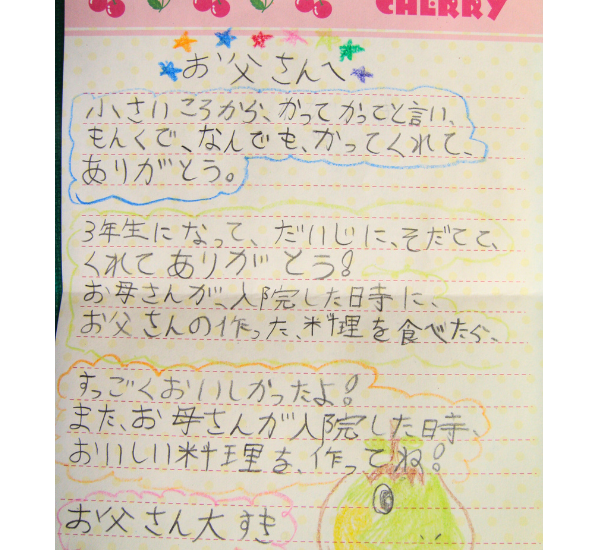

自己紹介: 最近は世界史と英語の勉強に勤しんでいます。