与えられた万博から創り出す万博へ

記者:Minato Suzuki(16歳)

2025年4月13日、大阪湾に浮かぶ人工島の夢洲にて、大阪・関西万博がついに開幕した。万博協会が26日、大阪・関西万博の一般来場者数が、開幕日から13日間で100万人を突破したと発表し、世間でも大きな賑わいを見せている。しかし、昨年から開催までのネガティブな報道はなんだったのか。私たちは万博にどう期待し、受け止めればよいのだろうか。万博は本当に成功するのだろうか。

大阪・関西万博がついに開幕した。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」だ。世界各国の最新技術や万博でしか見られない特別な展示など、見所が満載となっている。しかし、交通機関のラッピングや街のポスターのにぎやかな雰囲気に反して、これまで連日のニュースから流れてくるのは「無料招待された学校が相次いで不参加」「工事が遅れ、海外パビリオンが完成していない」「グルメがメインなのに価格が高すぎる」といったマイナスの情報ばかりだった。

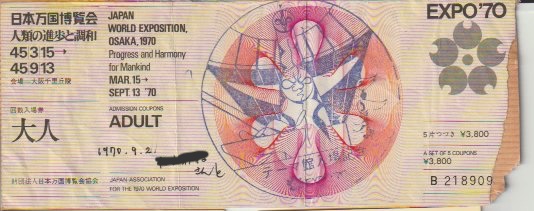

万博に期待する広告イメージと、こういった報道のあいだの落差は何だろうか。1970年の万博に来場した当時の人々はどう受け止めていたのだろうか。彼らへの取材を通じて、今回の万博を考えるきっかけとしたい。

1970年の万博

1970年以来、55年ぶりの開催となっている今回の大阪・関西万博。前回の万博は一体どのようなものだったのだろうか。

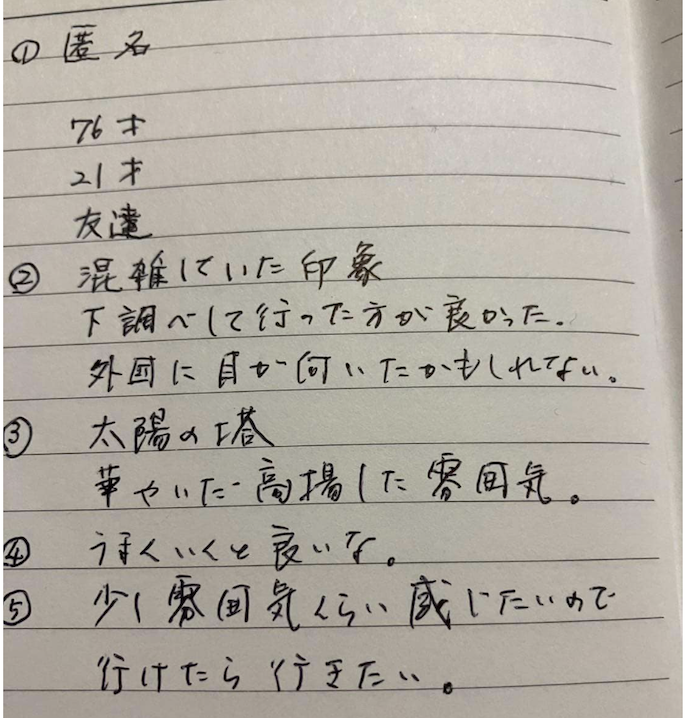

前回の大阪・関西万博に参加したことがあるという方々を対象にアンケートをとったところ、現在64歳から88歳まで、男女26名の方から様々な 次のような思い出話や意見が寄せられた。

開催当時10歳であり、家族と一緒に万博に訪れたという山田加奈子さん(64歳)は

「私は小学生でしたが、当時は万博は一大ニュースで、子どもながらに何か新しい希望のようなものを感じていた気がします。(中略)まさにテーマである『人類の進歩と調和』を感じるような希望と誇らしさのようなものがあった気がします。」と回答した。

また「よくわからないながらも、何かすごいことだとワクワクしていました。実際には人がものすごくて、並んですごく疲れた記憶がありますが、行った後も公式ガイドブックを読み直したりして、楽しかった印象でした。」と当時10歳の思い出を語ってくれた。

一方、「混雑していて大変だった(71歳)」「人がいっぱいいてゆっくり見ることができなかった(88歳)」「満員だった。アメリカ、ソ連、日本のどの館にも入れなかった。(74歳)」と答えた方も多く、大変な混雑だったようだ。それでも、混んでいたけれど楽しかったと答えた人も多くいた。

「日本で万博が出来るという事だけで晴れがましく。行ってみると、混んではいたし、パビリオンは少し舞台装置的な印象の所もあったが、入った全てのパビリオンの展示が興味深かったので楽しかった」( 松浦由紀子さん・74歳)

「世界的な祭典、田舎(九州)から出て来たので、その大きさに圧倒された」(衞藤秀三郎さん・74歳)

「太陽の塔が、想像以上に大きくて、感動しました。いまも太陽の塔は残っているので、ずっと忘れずに覚えています」(高橋芙美子さん・77歳)

今回の万博の見どころは?

今回の万博の参加国は150以上の国や国際機関と、前回の1970年万博の76か国と4国際機関から大きく増加した。会場内には各国の特徴や分野を生かしたパビリオンが設置されている。

通常建造物を建てる際には建築基準法に沿って建てられなければならない。しかし万博では、半年限りの開催であることからこれらの規制が適用除外される。これによって、通常では実現しないような特徴的なパビリオンが実現可能となるのだ。

数多くあるパビリオンの中でも私(記者)が特に注目しているのが、前回の万博から55年ぶりに展示されるアメリカ館で展示される「月の石」。今回が初めての万博になる人も、1970年の万博を追体験できるのだ。

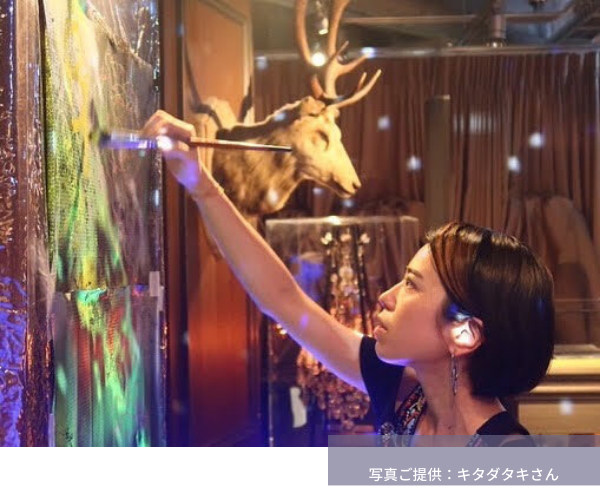

また、イタリア館がとても話題となっている。イタリアのテーマは「芸術が生命を再生する」。今回はイタリアパビリオン内にバチカン市国も出展しており、日本で初めて展示される貴重な芸術作品も公開されている。

このパビリオンの目玉は、「ファルネーゼのアトラス」「キリストの埋葬」「伊東マンショの肖像」やレオナルド・ダ・ヴィンチによる「アトランティックコード」の素描、「アルトゥーロ・フェラリンの飛行機」などで、文化・歴史遺産だけでなく現代アートにまで及んでいる。

今回の万博は、建築、アートとしての側面の評価が非常に高い。万博会場を一周する「大屋根リング」はもちろん、海外パビリオンのそれぞれの建物も芸術的に高い評価を得ている。最新技術を見たい人はもちろん、アートや建築物に興味のある人や、各国の伝統の食事やグルメを堪能したい人にも、今回の万博を訪れることは非常に有意義な経験となるだろう。

過去から現在、未来へ

1970年に大学生だったという男性は「現代とは大きく異なり、欧米の文化や風俗はペーパーでしか見ることができず、沖縄旅行もパスポートが必要な時代であり、もちろん海外旅行をすることなど私たちには到底手の届かない時代でした。そんな1970年に大阪万博が開催。欧米はもとより世界各国の皆様とお会いできる、各国のパビリオンではそれぞれの国の文化に触れることができる、そして世界各国の皆さんと会話することができる・・・。さらに各国パビリオンではピンバッジのプレゼントがあり、コレクションした数を競う、と言ったまるで夢のような催しが私たちにとっての大阪万博でした」とコメントを寄せてくれた。

過去の万博は、世界をまだ見たことがない若者に人類の進歩や世界の国々の調和をプレゼンテーションする場だった。一方、インターネットがあり、スマホを持つ私たち高校生にとって、2025年の万博の意味は異なるだろう。1970年の万博は国から人々に与えられた「夢」だった。しかし、今回の万博は未来社会を私たち自身がデザインしていく場なのだ。開幕前の報道の落差は、こういった前回とのギャップから生まれたものではないだろうか。

今回のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。このテーマが達成されるためには、他でもない私たちが主体となって共に創り上げていかなければならない。今を生きる私たちが一致団結し、社会を共創して初めて、この万博は成功したのだと言えるだろう。

取材後記: 3月時点では工期の遅れなどの懸念点から批判の声が多かった今回の万博ですが、いざ開幕してみると訪れた人からの「満足だった」といった感想が登場してきています。私自身も最初は本当に盛り上がるのだろうかと少し不安でしたが、調べていくうちにニュースからの情報だけではわからない万博の魅力について知り、万博を訪れたいと考えています。

自己紹介: 今年度から記者としての活動を始めました。今回の万博では各国の食事も提供されるそうなので、この機会に様々な国の伝統料理を楽しみたいと思っています。