史上最年少の芦屋市・髙島市長に聞く

記者名:Minato Suzuki(16歳)

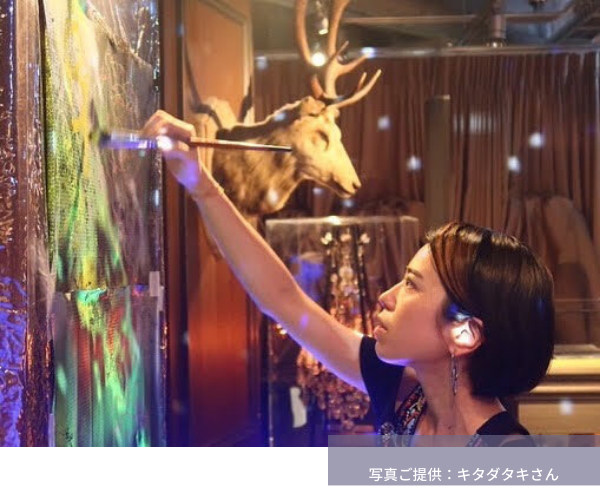

髙島崚輔氏は2023年4月に行われた芦屋市長選挙で当選し、史上最年少である26歳2か月で芦屋市長に就任した。その後は生徒一人ひとりに合わせた学びをつくる「ちょうどの学び」や教職員の働き方改革など、教育政策にも力をいれている。今回は特に若い世代との対話を大切にしているという髙島市長に、芦屋市の教育政策や日本の教育制度についてお話を伺った。

「自分で動いて考えてみよう」

ーー史上最年少で市長に就任されましたが、これまでどんなご苦労がありましたか。

髙島市長:

若いから特に苦労している、とは思いません。多くの人に支えていただいているからか、若くて大変だったという感覚は実はあまりないんです。

もちろん、やろうと思っていたことがうまくいかなかったり、思っていたことが違ったりすることはあります。初めてのことは、うまくいかないのが普通です。でも、それを苦労や失敗と捉えるより、「このやり方は上手くいかないんだ」とか、「他のやり方なら上手くいくかもしれない」と考え、どうすればうまくいくかを試行錯誤しています。

若い世代との対話で得た気付き

ーー中高生など若い世代との対話を重視されている理由や、そこで得た気付きについて教えてください。

髙島市長:

まちづくりには、役所だけでなく市民を巻き込む「対話」が重要です。価値観が多様化する現代で、課題が異なる中で優先順位を決めるには、互いの状況を知る対話が欠かせません。

特に18歳未満の人は選挙権がなく、声が届きにくいため、その意見を取りこぼさないよう意識しています。しかも、彼らは最も長く芦屋に暮らす世代。だからこそ若い未来世代との対話を重視しています。

印象的だったのは、自分の学校や地域だけでなく、地球規模の課題にも関心を持ち、「自分で動いて変えよう」とする未来世代が多いこと。こどもが社会を良くしようと頑張っている姿を見ると、大人も影響を受けます。その輪が広がり、行動に移す人が増えているのは嬉しいことですし、私たちはそれを支え続けたいと思います。

「ちょうどの学び」

ーー教育のビジョンとして掲げている「ちょうどの学び」について、詳しく教えてください。

髙島市長:

「ちょうどの学び」は、一人ひとりの個性や特性、理解度や興味関心などに合わせた学びのことです。これを公立の学校で実現したいと考えています。今までの学校の授業は、基本的に全員同じ授業を受ける形。全員にあった授業を実現するのはこれまでは不可能に近かったと思います。でも今なら、AIをはじめとする様々な技術を使うことで、一人ひとりに合った学びは公立の学校でも実現できるんじゃないかなと思っています。

自分にあった学び方を見つけることも、小学校のすごく大事な役割なんじゃないかと思っているんです。なぜかというと、学びは学校を卒業しても終わらないから。最近は、この1時間は自分で学び方を決めてくださいという授業も始まっています。学ぶ内容も学び方も、できるだけ自分で選べるような環境をつくることが大事ではないでしょうか。最も大切なモチベーション、学ぶための意欲にもつながるでしょうし。

興味関心は一人ひとり違う。その一人ひとりの興味関心と目の前の教科がどう繋がっているのかを説明できたら、もう少し学びへの意欲も上がるんじゃないかとも思うので、今後はそういった取組もできたら良いなと考えています。

ITがゆとりを可能に

ーー現在、学校ではこどもたちにタブレットが配られていますが、それは学校教育にどのような影響をもたらしたとお考えですか?

髙島市長:

大きく分けて二つあると考えています。一つは、一人ひとりに合った学びが実現しやすくなっていること。例えばAIドリルを使えば、一度間違った問題が重点的にどんどん出てくるので、身につきやすいということはありますよね。もう一つは、英語の発音を聞いたり、教科書だけではわからない実際の様子を知ることができたりするということ。つまり、より効果的により深く学べる可能性が上がったということだと思います。

ただ問題は、タブレットを使えば全て解決するわけではないということです。タブレットに全てを任せれば良い、先生の存在意義がなくなる、というわけではありません。今までは、先生は相手が知らないことを知っている人として教えるのが大きな役割でした。これからは先生もこどもたちに寄り添いながら共に学び合っていくことが大事だと考えています。

「なぜこの授業が面白いのか」

ーー教育改革に力を入れていらっしゃいますが、海外と比べて何か思うところはありますか。

髙島市長:

大前提として、日本がだめで海外がよい、ではない。みんながある程度良い教育を受けることができる日本の学習指導要領は良い仕組みだと思います。一方、海外の例で参考にしたらいいと思うのは、「なぜこの科目・分野を学ぶと面白いのか」という話を授業の最初にすること。ハーバードの教授が実践されていた手法で、すごく良いなと思ったんです。何のためにやるのだろうと疑問に思いながら授業を受けるのと、理解してから受けるのは学びへの意欲もまったく違うと思うので、興味を最初に引きつける点はすごく大事だと思います。

また、現場との繋がりを大事にしている例は見習いたいです。現代では、教室の中だけで完結することなら、AIの方が人よりも勝っている部分も多い。だからこそ、実際に現場に行って、自分で感じ、考え、これからの行動につなげていくことが、こどもたちだけでなく、先生にとっても、私にとっても重要だと思います。

先生の主体性を回復し、地域とともに教育を支える

ーー教育政策を実行する中で直面した課題と、それにどう向き合っているか。また、地域との連携についても教えてください。

髙島市長:

教育はすぐに変わらず、結果が出るまで時間もかかります。また、現場に意図が伝わるまでにギャップがあり、先生の理解とモチベーションに左右される面が大きいです。

だからこそ今は、まず先生の主体性を回復させることに力を入れています。これまでのような教育委員会がテーマを指定して研究をしてもらう方法をやめ、代わりに授業研究に予算をつけたり、希望に応じて外部講師を呼んだりするなど、先生が主体的に学べる環境を整えています。そうして先生が学ぶ姿をこどもが見て学ぶ、という好循環を目指しています。

また、地域の人に今の学校の状況や課題を伝えることも重要です。そのため「Ashiya Education Day」を季節ごとに開催し、対話集会、お祭りなどの地域のイベントやYouTubeでも発信しています。そこから「手伝いたい」と声をかけてくれる人も増えました。今後も、地域と一緒に教育を支える姿勢を大事にしていきたいです。

日本の教育制度に足りないもの

ーー日本の教育制度に足りていないと思う部分があるとしたらなんでしょうか?

髙島市長:

足りてないのは「余白」だと思っています。こどもだけでなく、大人も本来の学びの楽しさや面白さに浸る余裕がない。

「ちょうどの学び」では、基盤を作った上で信じて委ねることを大事にしています。例えば、学校のルールづくりをこどもに任せてみる、授業改善を学校の先生に委ねてみるということです。この「信じて委ねる」構造を支えていきたい。未来がどうなるのか誰にも分かりません。ならば、自分で、未来を見据えて行動するしかない。これからは、ますます主体性を促す教育が重要になってくるでしょう。

取材後記: 今回が初めての取材だったのでかなり緊張しましたが、周囲の方々のサポートによって無事終えることが出来ました。髙島市長をはじめ、今回の取材に関わってくださった全ての皆様にお礼申し上げます。

自己紹介: この春から学生記者として活動を始めました。将来はジャーナリズムに携わりたいと考えているので、この活動を通して少しでも多くのものを身に着けられるよう頑張りたいです。