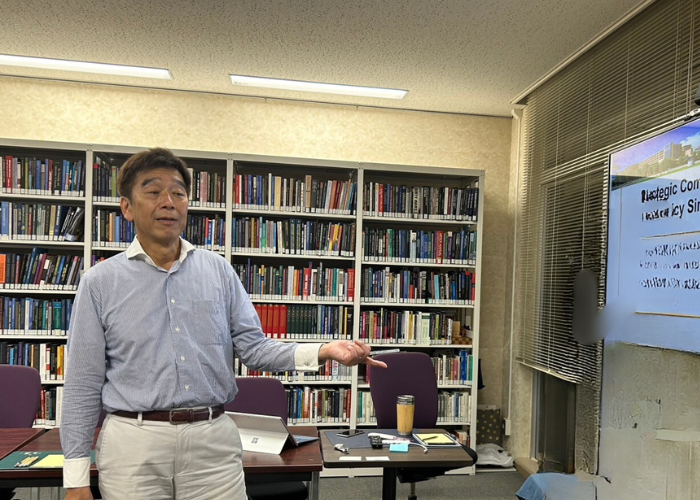

東京外国語大学 吉崎教授に聞く

記者:Mayu Harada (16歳)

2024年から2025年にかけ、ウクライナ情勢やアジア地域での緊張、米中関係やアメリカの外交政策の変化など、世界は目まぐるしく動いている。こうした中で、日本では安全保障をめぐる議論が盛んになってきたが、その定義や本質、そして社会全体にとっての意味を十分に理解している人は多くない。安全保障を「戦争や軍事」の枠に閉じ込めず、広い視野で捉えるためには何が必要なのか──東京外国語大学で長年、安全保障教育に携わってきた吉崎知典教授に話を伺った。

安全保障との出会いと専門分野

吉崎教授は安全保障を専門としており、防衛省防衛研究所に36年間勤務し、自衛官や各国軍人への教育を担当してきた方である。米軍、オーストラリア、フランス、ドイツなどの軍人を対象に英語で授業を行い、日中共同研究やロシア・韓国・北朝鮮との戦略対話にも携わったそうだ。2008年からは東京外国語大学で安全保障分野の教育を行い、現在まで17年間、学生の国際的視野の育成に力を注いでいる。

安全保障をどう定義するか

安全保障とはなんだろうか。

吉崎教授はまず語源に触れる。「安全保障という言葉は英語のSecurityの訳で、その元はラテン語の“without care”、つまり『気にしなくてもよい状態』を意味します。セキュリティーズ=保険、セーフ=金庫という意味がありますが、そういったものを気にしなくていい、という意味がSecurityにあります」。

さらに「リアシュアランス(再保証)」という概念を教えてくれた。「ロシアが攻めてくる、だから怖い、ガクガクと震えるのではなく、『まあまあ一緒にお茶でも飲みましょう』という関係を作ったりして、”ほっ”とできる状態を指します」。日本でいう「安全保障」とはセキュリティ、リアシュアランスといった言葉が元になっているのだ。

ただし現実の日本では、地理的条件もあり、脅威を実感しにくい。「ロシアが攻めてくる、中国が尖閣を拠点にミサイルを撃ってくる、と誰も現実には考えていないでしょう」と吉崎教授は指摘する。その一方で、海外では難民の大量流入が社会そのものを揺るがし、人々の安心を脅かしている。教授自身もシリア難民がブダペストに流入した際、街じゅうにテントが並び「これはまずい、安心できない」と体感したそうだ。

「つまり、安全保障とは国家の安全だけでなく、社会全体の安心を守る概念です。ただ『国家』という言葉がついた瞬間に国境や国益、国民の支持といった要素が強く意識されるようになる。今の世界情勢においては、安全保障、と言うよりも国家安全保障=ナショナルセキュリティ、が意識されています。国を単位にせざるを得ない時代になっているのです」。

東京外国語大学における安全保障教育の特色

東京外国語大学は創設以来、語学教育を基盤として国際的な人材を育成してきた。国際社会学部における安全保障分野は比較的新しいという。SDGs(持続可能な開発目標)における「平和・紛争処理」分野に該当する。図書館には約3,300冊の関連書籍があり、特にアフリカや中東の紛争・平和研究に特化しているとのことだ。留学生の半数はアフリカ出身だが、中東やイスラエルからの学生も学んでおり、国際色豊かな学びができる。

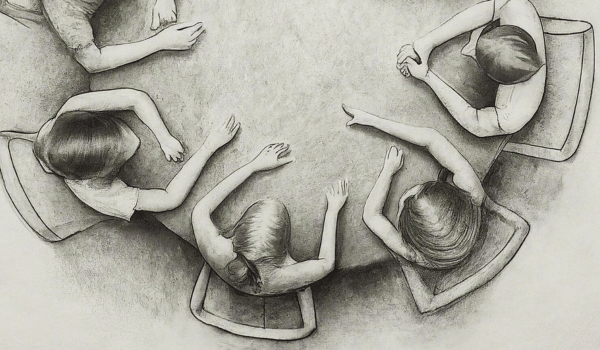

取材の前に授業を少し覗かせてもらった。授業ではウクライナ情勢を題材にした政策シミュレーションや、アフガニスタン・イラクなどの事例を使ったディスカッションを英語で行い、在日大使館や国際機関との交流を通じて実践的な学びを提供していると感じた。

日本における安全保障研究の制約

こうした国際色豊かな教育環境の一方で、日本国内で安全保障を専門的に学ぶには制度上の壁も存在するという。文部科学省は「安全保障研究」という名称を正式には認めておらず、多くは「平和研究」や「国際政治学」として教えられている。憲法9条の影響もあり、軍事的安全保障研究はタブー視される傾向がある。そうした中で、東京外国語大学は、国立大学で安全保障を専門的に学べる数少ない大学の一つとして存在感を放っている。卒業生の進路は外務省、防衛省、国際機関、NGOなど多岐にわたり、特に近年は防衛省への就職が増えているという。

若者へのメッセージ

世の中が目まぐるしく変化する中、私たちはどのような意識を持つべきなのか。

「安全保障は戦争や軍事だけの話ではありません。社会の安心を守るための幅広い取り組みです。海外に出て現地の人と交流すれば、自分の視野は大きく広がります。異なる文化や歴史的背景を理解し、多様な価値観を持つことが、平和と安定を築く第一歩です。」(吉崎教授)

取材後記: 今回の取材では、安全保障研究と教育の最前線で長年活動してきた吉崎教授から、安全保障の本質や日本における教育の現状、そして若者へのメッセージをいただいた。目まぐるしく変化する国際情勢を正しく理解するには、幅広い知識と多角的な視点が不可欠であることを痛感した。今後は表面的なニュースにとどまらず、背景や構造を丁寧に掘り下げられる論理的思考力を磨いていきたい。

自己紹介: 現在はフィンランドに留学しています。今度は英語での記事に挑戦してみたいです。