温故知新の歴史学習

記者:邊愛 Pyong Sarang (17歳)

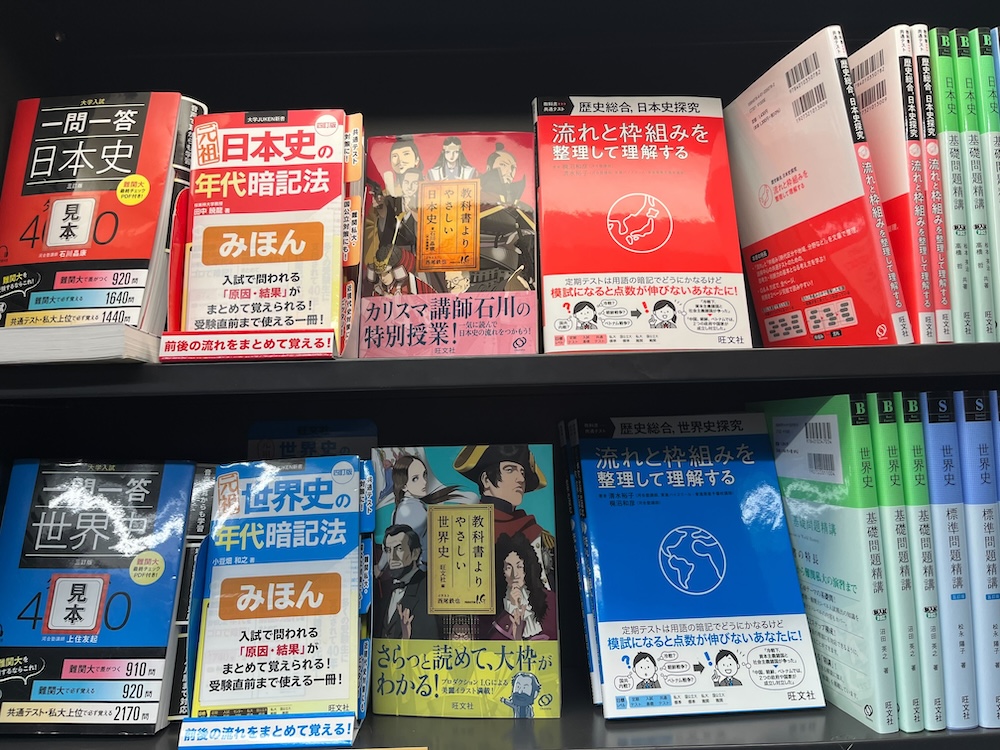

文系受験生なら一度は悩んだことがあるだろう、日本史vs世界史どちらが良いのか問題。日本史・世界史を選ぶ上でのヒントや新設された歴史総合の小話、歴史の勉強法などなど、中高校生だけでなく、学び直しをしたい大人の方にもきっと役立つであろうお話を、株式会社旺文社で社会科の学習参考書の編集を担当している岡崎有里さんに伺った。

日本史・世界史の魅力

まず日本史は、自国の歴史を掘り下げていくので必然的に狭く深く学んでいく科目である。なんと言っても日本史の魅力は「馴染みやすさ」。岡崎さんが言うには、縄文時代から始まり近代を経て現代につながるルートはストーリーとしても覚えやすく、中学校で勉強した土台があるので内容が入ってきやすい。古典で勉強した知識とも結びつけやすいだろう。また、国宝や美術品、法隆寺や金閣寺に代表される日本の有名建築物の実物を見に行きやすいことで理解を深められるという大きなメリットがある、と岡崎さんは語る。ほかにも、令和でも日本史は私たちの身近な生活のなかに溢れており、大河ドラマや戦争をテーマにした映画は今でも多くの関心を集めている。岡崎さんの言う通り、日本史は世界史と比べて、最新の資料や研究を反映したり、意識したりする機会が多いため、より深く濃く学べるという利点がある。

一方で、世界史はいろんな国の歴史を広く浅く学んでいく。岡崎さんが強調したのは、世界史の一番の魅力は「グローバル化に対応する基礎力が身につくこと」。例えば海外に行くことになったり、仕事で海外の取引先とやり取りをすることになったりした際、その国の風土や歴史をある程度知っていないと、無意識のうちに会話や仕草で失礼を働いてしまう可能性がある。岡崎さんによると、社会人になって「世界史や地理の勉強をしておけばよかった」と感じる人は多いらしく、近年ではビジネスマン向けの世界史や地理の学び直し本が盛んに出版される傾向にあるという。

世界史で学ぶことの多くは一見、自分とは関係のない話に聞こえるかもしれないが、世界の歴史をさわりだけでも知識として入れておくことはあらゆる面で便利なのだと岡崎さんは語る。

世界史は難しい?人気ない?

大学入試センターが公表している共通テストの科目別受験者数の統計(本試験)を見てみると、毎年世界史を選択する受験者数よりも日本史の受験生のほうが多い。(日本史A・日本史B受験者13,3761人に対し世界史A・世界史B受験者は77,080人*)筆者の学校でも日本史選択者のほうが多く、世界史は難しそうだから日本史を選んだという話も聞いたことがある。この受験者数の差について、岡崎さんはこのように説明してくれた。

「日本史は、土台があるからとっつきやすいというのが大きいのかな。日本史って、旧石器時代やって、次は縄文時代で、次は弥生時代で……とくると高校生だったら『あ、小学校、中学校でやったことと同じだなー』というふうになりますよね。それに対して世界史は、『まずは文明の誕生をやります。次はオリエントをやります。次はシュメールで……』って先生が教科書の見出しを拾うだけでも聞いたことがない単語ばかりで、最初はすごくとっつきづらい。 そのせいで『あ、ダメだ。知らない言葉が多い。覚えられない。』となってしまう人が多いのだと思います。カタカナが覚えられないという人もよく聞きます。」(岡崎さん)

確かに小学校中学校での積み重ねがある日本史と比べ、ほぼまっさらなところから始める世界史は高校生にとっては少し重たく感じてしまう。「長年続く受験者数の差はここに原因があるのではないか」というのが岡崎さんの意見だ。

「探究」とこれからの社会の学び方

新学習指導要領により日本史A・日本史B・世界史A・世界史Bが廃止され、新たに導入された「日本史探究」と「世界史探究」。この「探究」という科目により、ただ単に歴史事項を暗記する学び方から、主題や問いを中心に思考力・判断力・表現力を育む学び方へとさらに変化した。私は今高校で世界史探究を勉強しているが、たしかに実際の教科書や補助教材でも、資料から読みとれることを文章でまとめてみる等、表現力を養おうとする設問が増えているように感じる。大学入学共通テストでも、「日本史A,日本史B」「世界史A,世界史B」が「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」へ変更されたことによって、センター試験の頃より単に知識の有無を問う問題が減り、読解力や思考力を求める問題が増えたと岡崎さんは分析する。

また、日本史探究・世界史探究の新設に伴い、同じく「探究的な学び」を重視する流れをくむ「歴史総合」という新たな科目が誕生した。「歴史総合」は、主に18世紀以降の歴史に着目し、今の世の中で起きている問題がどのような原因で生まれたのかを過去から考える科目である。「近代化」「国際秩序の変化や大衆化」「グローバル化」という三つの視点から構成され、かつその世界全体の歴史の中から日本はどうだったのかを学ぶのが特徴だ。

岡崎さんによると、歴史総合を学習することで、ウクライナ情勢やパレスチナ問題などのニュースで出てくるような時事問題が歴史的観点から深く分かるようになるという。

温故知新の歴史学習

世の中の全てのものに歴史がある。経済学を学ぶにしろ、法学を学ぶにしろ、歴史はすべての学問とつながっている。学問に限らず、お菓子のことだろうがファッションだろうが、ゲームだろうが音楽だろうが、あらゆるものが過去を経て今の形になっている。

「例えば大学の授業で『実は平安時代に起源があって……』と説明されたとき、平安時代ってこういう時代だったな、とすぐに思い浮かべられるのは、学校で学んだ日本史や世界史の土台があってこそです。」(岡崎さん)

定期テストのために、大学受験のために、と私たち学生はいつも目の前にある試験のために歴史を勉強するが、そのようにして勉強した内容は試験が終われば忘れてしまうことも多い。後になっても役に立つ知識というのはなかなか身につけるのが難しい。では、受験で終わりの知識ではなく大人になっても使える知識を身につけるにはどのような勉強をすべきなのだろうか。

「日本史も世界史も、基本的な用語を覚えていないと、そもそも教科書や本が何を説明しているのか理解できません。ですから、ある程度の用語の知識を知っておくことはもちろん必要です。でも、それだけではなく、『身近な物事やニュースが歴史とどう関係しているのか?』『教科書で学んだこととつながる部分はあるのか?』と考えてみることが大切です。そういう学習を高校生にしてもらえると嬉しいな、と私は思います。」(岡崎さん)

私たちの生活を取り巻く社会環境や、昨今の複雑な世界情勢を理解するためには、正しい歴史の知識が必要不可欠だ。フェイクニュースや偏向報道に踊らされず世界を正しく捉えるために、過去から学び今につなげる温故知新の姿勢が、今私たちに求められているのかもしれない。

取材後記: 私は今高校で世界史探究を勉強しています。海外旅行をしてみたいという夢があるので、今勉強している知識がいつか旅行先でつながれば嬉しいなと思います。岡崎さんをはじめ、今回取材に協力していただいた皆様に心から感謝申し上げます。

自己紹介: 上級生の共通テストが終わったので、そろそろ私も受験生になると意識させられる季節です。受験勉強に専念するためこの記事をもって活動を休止するのですが、ここで過ごした一年間は本当に楽しかったので少し惜しい気持ちです。記事を読んでくださっている方がいたら、ありがとうございました。